Avec le frère de mon père mort

Notes de montage

Longtemps, je me suis dit qu'un jour, je ferais le voyage inverse de celui de mon père. Je retournerai là d'où il est parti pour voir et faire un film.

En 2012, j'ai fait un premier montage des images tournées deux ans plus tôt. Je l'ai appelé Le voyage inverse, sorte de version de travail de ce qui deviendra ensuite Avec le frère de mon père mort.

Ayashi me demande :

- Tu veux arriver à quoi Mélodie ?

Je lui répond :

- Peut-être savoir... Voir en fait.

Hors de soi :

Les accidents et les tragédies familiales s’imposent à soi comme une loi tyrannique sous l’emprise de laquelle il faut continuer de vivre sans la remettre en question. L’accident fait totalité et se calcifie en dedans de soi comme un bloc. Et pourtant, il existe bien en dehors de soi et il est le produit même d’une conjoncture, d’une conjonction, d’une synchronicité(1) négative qui a fait que là, en cet instant les conditions ont été réunies pour que se produisent l’irrévocable et l’irréparable(2). Mais on ne cherche pas le sens que contient l’ordinaire d’une tragédie familiale. On la renvoie à la question du privé, de l’entre soi, de l’intime. Ce qui m’a hanté et contraint à chercher le sens de ces tragédies c’est quelles sont bien inscrites dans un temps et une époque donnée et que les conditions nécessaires à leurs réalisations sont concomitantes d’une époque ; nous sommes tous les enfants d’un siècle et l’histoire de nos existences s’inscrit dans une histoire collective, un monde hors de soi(3).

À bord de la caméra-véhicule*.

Caméra-Véhicule* :

La caméra a été le véhicule qui a permis de se rendre dans la zone (4) : l’endroit d’une perte. La caméra-véhicule est alors devenue la condition à ces images en supportant le corps qui filme et en étant également la lanterne pour circuler dans des mondes sans re-père et sans parole. Ça a agi comme un tiers venant mettre en tension le désir du réel et le réel lui-même. Un double de soi qui permettait de réaliser l’être là et donner corps à ce qui s’éprouvait. Du collage de ces images a émergé un récit, celui d’un voyage au bras de l’Avec, accompagnateur intérieur(5), qui m’a permis de partir pour honorer l’absence.

Revenir là d’où l’on vient :

Nous sommes partis un matin avec un petit sac. Nous avons dit au revoir à la famille et aux voisins et nous sommes montés dans le train pour Taza. Là, nous avons pris un taxi pour rejoindre le village de la famille de mon père mort. Je ne comprenais pas ce qui se disait et je devais interrompre El Ayachi pour qu’il me traduise les échanges avec ma grand-tante, avec le vieil ami de mon grand-père, le cousin, le voisin, l’enfant qui me parlait.J’étais sur la terre de mon père comme une étrangère, sans comprendre ce qui pouvait se dire. Mais j’ai emmené mon oncle là où il ne serait jamais retourné, là, dans les ruines de leur hameau natal. Ce lieu porte en lui les origines d’une première tragédie : mon père et El Ayachi ont perdu leur propre père ici, empoisonné. Lui et moi, nous avons retrouvé ensemble, par ce chemin partagé, la terre de nos pères morts.

El Ayachi me dit, « Voici la tombe de mon père ».

- Ce que j’ai vécu avec la mort accidentelle de mon père, mon oncle paternel El Ayashi l’a vécu également avec la mort de son propre père… le père de mon père. Non seulement nous avons en partage la mort de Momo - Mohamed Tabita, le père-frère, mais nous avons aussi en miroir la perte de nos pères respectifs, Mohamed Tabita ibn Mohamed Tabta, et c’est Avec cela que nous avons pu faire ce voyage à Taza vers le grand-père-frère.

- Le film a à voir avec l’impossibilité de faire le deuil. Bataille(6) met en évidence un lien entre la naissance du travail et celui de la sépulture(7), autrement dit le travail du deuil. Peut-on faire ce travail quand il n’y a pas de sépulture. La tombe de mon grand père n’est pas un lieu, ou plutôt elle est située à l’endroit d’un non-lieu(8). Et quand l’endroit de la tombe est un non-lieu, il y a un vide. Ce non-lieu, qu’est la tombe de mon grand-père, a dissipé non seulement son corps, mais aussi son corps symbolique – la parole.

La fente-tombe

Cette fente, c'est le re-père de la tombe de mon grand-père.

- Ce film s’est fait de façon viscérale, juste par le besoin de répondre à ce qui me hantait. Mais on ne tombe jamais sur le vrai, me dit El Ayachi. Il n’y a pas de réponse, ou plutôt la réponse a été de faire un film, de fabriquer des images là où il n’y a pu avoir de mots.

Face à soi-même vs Hors de soi :

Ce qui nous fait face, ceux qui nous font face c'est ce qui est hors de soi,

Le déni de ce prinipe de réalité est la porte qui ouvre sur le hors de soi., la violence ou la folie.

Réaliser l'être-là de ce qui est face à moi, de ceux qui sont face à moi et qui me renvoie face - ma propre face, c'est mettre en jeu l'espace potentiel d'un contre-rôle , d'un contrôle de ce qui peut mettre hors de soi.

- Chez Saïd, le vieil ami de mon grand-père, j’ai un vrai problème avec ces images, avec mes images (celles que j’ai tournées) et avec mon image. Je rentre chez les gens et je les filme. Je ne comprends rien à ce qui se dit et cela me renvoie au fait de ne rien voir de ce qui se joue.

Je regarde ça derrière une vitre et c’est pour ça que je filme. Pour sembler être là. Pour faire comme si j’étais là.

Sans le miroir de la parole, il me faut filmer.

Et ces images des autres que je ne comprends pas deviennent mes images : des images de moi-même.

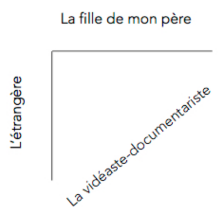

Je suis :

la fille de mon père + l’étrangère =

la vidéaste-documentariste

- Conflit d’identité :

Je suis la fille de mon père et je suis une étrangère(9) dans son pays. Ce conflit dehors-dedans va tendre à se résoudre par la construction d’une identité autre : celle de la vidéaste-documentariste. Par la réalisation d’un film vient se travailler un rapport d’altérité en soi, en tant que l’on peut être soi-même comme un autre(10). Par la fabrique du récit et la construction d’une identité singulière, l’altérité en soi vécue comme un clivage devient l’espace potentiel(11) de la réalisation de soi.

Caméra-miroir

absence, double et image de soi.

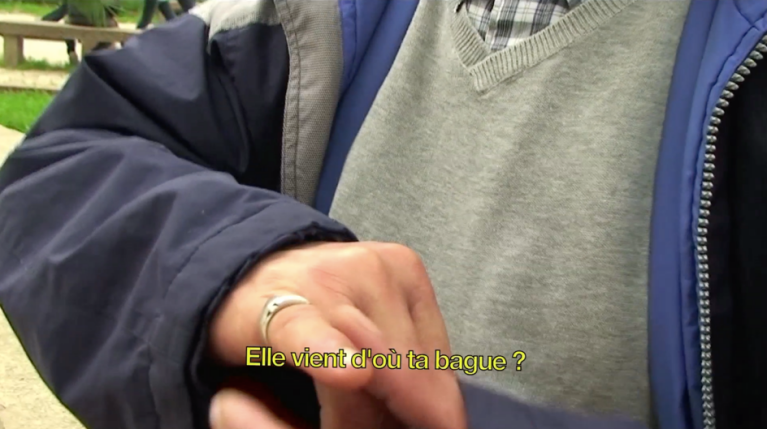

L'anneau :

Je demande à El Ayachi :

- Elle vient d'où ta bague ?

Il me répond :

- C'est à ton papa. Il l'a acheté en France.

(silence)

Il me dit :

J'te la donne !

Je dis à El Ayachi :

- Oui mais l’arabe on ne me l’a pas donné !

Deuil de la langue du père :

- Là bas, j'ai éprouvé une violence terrible, quand on ne comprend rien, que l'on ne peut rien dire. Il n'y a rien d'autre qu'un cri qui peut sortir de soi pour sentir que l'on est bien là. Et ce cri fait-il de soi un petit enfant, un animal ? Ce cri, ça désigne l’écho produit par la condition de ne pouvoir ni comprendre ni dire dans la langue du père. Ce cri fait de soi une chose. Et ce cri qui résonne en soi, c’est l’écho d’une perte et le face à face avec soi dans un miroir sans reflet.

- Je me sens de plus en plus mal à voir ces images. Ces images de moi. Je ne vois pas les gens autour de moi. Sans comprendre, je ne vois rien. Sans parole, on ne voit personne, ni soi-même. Sans papa-rôle, sans parole pas de lien.

- La langue c’est un territoire et c’est une maison : un bien qui nous est transmis…ou pas. Parfois quand on doit quitter son ici pour un ailleurs, parce que la route sera longue et que l’on ne pourra pas tout emporter, il y a des choses que l’on doit abandonner. Mon père a abandonné sa langue. C’est pour ça sans doute qu’il ne me l’a pas donnée, ou de ne pas m’avoir donné sa langue c’est comme de l’avoir abandonnée.

- Il y a bien le deuil d’une langue à faire parce qu’il y a une perte bien réelle et il ne s’agit pas tant de l’arabe que de la langue du père.